事故概况

2025年5月4日16时40分,贵州省毕节市黔西市新仁乡乌江百里画廊景区六广河水域遭遇突发大风,导致4艘游船倾覆,84人落水。经连续26小时救援,截至5月5日12时35分,最后一名失联者确认遇难,事故共造成10人死亡、70人受伤(无生命危险),4人安全未受伤。图片

@新华社

官方调查显示,涉事船只虽未超载,但存在救生设备管理缺失、预警响应滞后等问题。此次事故与2021年9·18六枝牂牁江客轮侧翻事故、2024年从江民船超载侧翻事故形成警示链。这一令人痛心和揪心的事故,暴露了旅游的安全和管理问题,敲响文旅安全的警钟。

@网络

事故成因:天灾与人祸

极端天气

事发时六冲河流域突遭飑线天气,遭遇突发暴雨、冰雹及8级阵风袭击,浪高骤升至1.5米以上,导致船体侧翻。目击者称,天气突变前“阳光明媚”,但短短5分钟内转为极端天气,部分游客未及时穿戴救生衣。

行业痛点:标准滞后与执法乏力

当前,我国对新型旅游船的抗风等级、设备维护等缺乏统一标准,且部分景区为追求经济效益忽视安全投入。

救生设备与应急管理的双重失效

救生衣穿戴率不足。部分游客反映,一层船舱未强制穿戴救生衣,且儿童专用设备缺失,违反《内河旅游船安全管理规定》。

船员应急处置能力不足。部分船员未引导游客避险,游客挤向船体一侧加剧失衡,而另一艘船因船长果断返航全员获救,形成鲜明对比。

预警与执行脱节。气象部门提前1小时发布强对流黄色预警,但景区未启动停航机制,仅口头提示风险。类似2015年“东方之星”沉船事件,预警与执行脱节成为致命短板。

私营游船的监管漏洞。涉事公司曾因安全不达标被责令整改,存在“黑船”违规运营(票价仅为正规游船的37.5%),资质审核与动态监管严重缺失。

@新华社

未来路径:构建全域安全防护网

在为此感到心痛和揪心的同时,此事件也为我们敲响了文旅安全的警钟。天灾或许猝不及防,但人祸必须到此为止。未来应加强文化和旅游安全生产和管理。

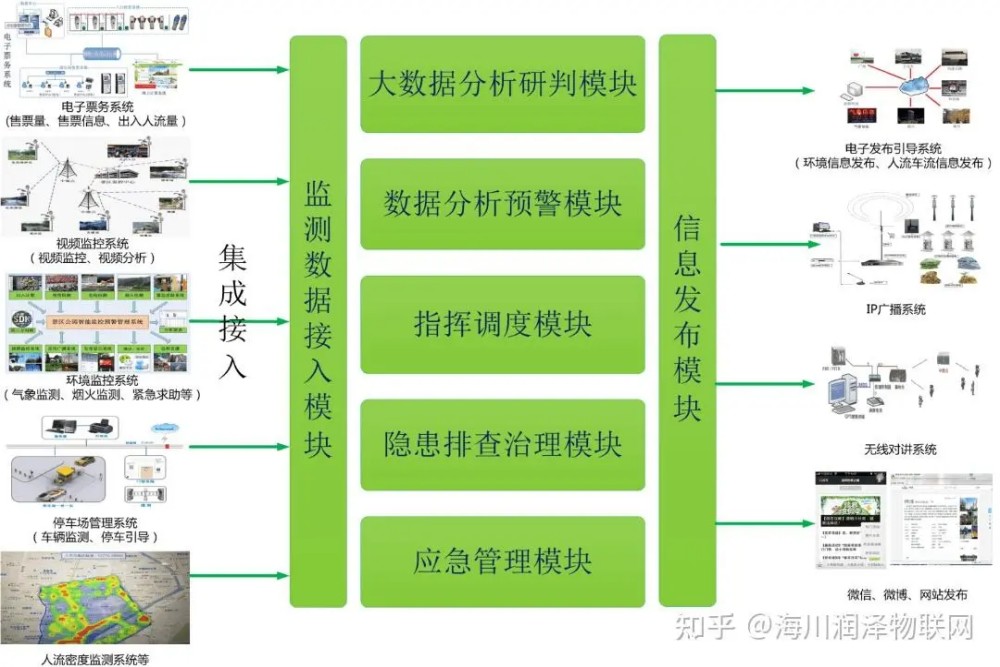

加强刚性制度设计。建立“气象-景区-交通”联动预警机制,实现预警信息“秒级响应”;建立极端天气“熔断机制”,预警发布后自动停航,违者吊销运营资质;推行“黑船清零”行动,强制所有船只接入省级监管平台,实时监控载客量与设备状态。

@海川润泽物联网

增强游客教育与参与。通过虚拟现实技术模拟极端场景自救演练,并在登船前完成3分钟安全实训,提升游客风险意识。

加强监管,保证利剑高悬。将安全投入纳入景区评级考核,对“重流量、轻安全”的景区实施“一票否决”,推动旅游业从“野蛮生长”转向“安全优先”。加强对景区旅游设施的资质审核与动态监管。

增强应急管理技术和能力。推广船舶自动浮力装置及紧急定位系统;每月开展“无脚本”应急演练,要求游客登船前完成3分钟安全实训(含救生衣穿戴、避险路线);在峡谷水域布设智能救生浮台,配备GPS定位信标,落水后可自动触发救援信号。

@海川润泽物联网

贵州游船事故以惨痛代价警示我们,“安全是发展的底线”,旅游绝不能危害人民群众的安全,每一次出发都应是对生命的郑重承诺。每一次对安全的漠视,都是对生命的亵渎;每一次整改的敷衍,都在为下一次悲剧埋下伏笔。唯有将“敬畏”刻入制度、将责任压到实处,将安全融入行业基因,方能守护最基本的生命安全,方才能有“诗与远方”。