“十五五”规划作为我国迈向2035年基本实现现代化的重要衔接规划,其出台对于指导未来五年乃至更长时间的经济社会发展具有重要意义。新时期,“十五五”规划将面临世界经济急剧变化、规则剧变、战略定位与实际执行反差等挑战,国家发改委及地方相关机构已启动了前期研究工作,以确保地方规划能够准确把握时代脉搏,推动经济社会的高质量发展。

文旅五年规划历史脉络

早期阶段:资源整合与基础设施建设(2000 年以前)

在20世纪末,文化和旅游产业的发展主要集中在基础设施的建设和资源整合阶段。政府通过兴建景区、提升文化设施,逐步将旅游资源和文化资源进行整合,推动了旅游业和文化产业的初步融合。

2000-2010年

文化和旅游相互渗透旅游业在这段时间迎来了快速增长,国家提出了“旅游强国”的战略目标,促进了旅游资源的开发。2000年后,文化产业逐渐被纳入国家的战略规划,《文化产业振兴规划》颁布,文化产业与经济发展更紧密结合。

2011-2015年:文化旅游的深度融合

十二五规划:文化产业被列为国民经济支柱产业,文化与旅游的结合进一步深化。旅游开始转向多元化和定制化,文化元素被注入到旅游资源中,例如文化节庆、非遗旅游、乡村文化体验等。市场需求的变化:随着人们生活水平的提高,休闲和文化消费需求日益旺盛,文化旅游产品开始向体验式、主题化、特色化发展。

2016-2020年:全域旅游与文旅融合

十三五规划:这一时期,国家提出了“全域旅游”概念,倡导将文化旅游与地方经济、社会发展深度融合。文化和旅游部合并,标志着文旅融合进入新的阶段。

科技助力文旅发展:数字技术(如大数据、人工智能、虚拟现实等)广泛应用于文化旅游产品和服务,推动了智慧旅游、线上文化体验等创新发展模式。

乡村振兴与文化旅游:国家政策大力推动乡村振兴,乡村旅游成为文旅融合发展的重要领域,推动了乡村文化的复兴和地方特色旅游的发展。

2021-2025年:高质量发展与数字化转型

十四五规划:文化和旅游产业进入高质量发展阶段,注重提升产业效益与服务质量。

该阶段的重点包括:

产业转型升级:注重文化旅游产品的创意设计、品牌化、特色化,满足个性化、深度化的旅游需求。

数字文旅:推动文化和旅游的数字化转型,加快智慧旅游、云旅游、在线文化展览等新模式的发展,充分利用5G、物联网等前沿技术,实现沉浸式文化和旅游体验。

绿色可持续发展:文化旅游在生态保护和绿色发展方面得到更大重视,推动环保和生态旅游项目的发展,倡导低碳旅游和可持续文化项目。

文化软实力提升:通过“文化走出去”战略,加强中国文化在全球的传播,借助文化和旅游的双重渠道提升国际影响力。

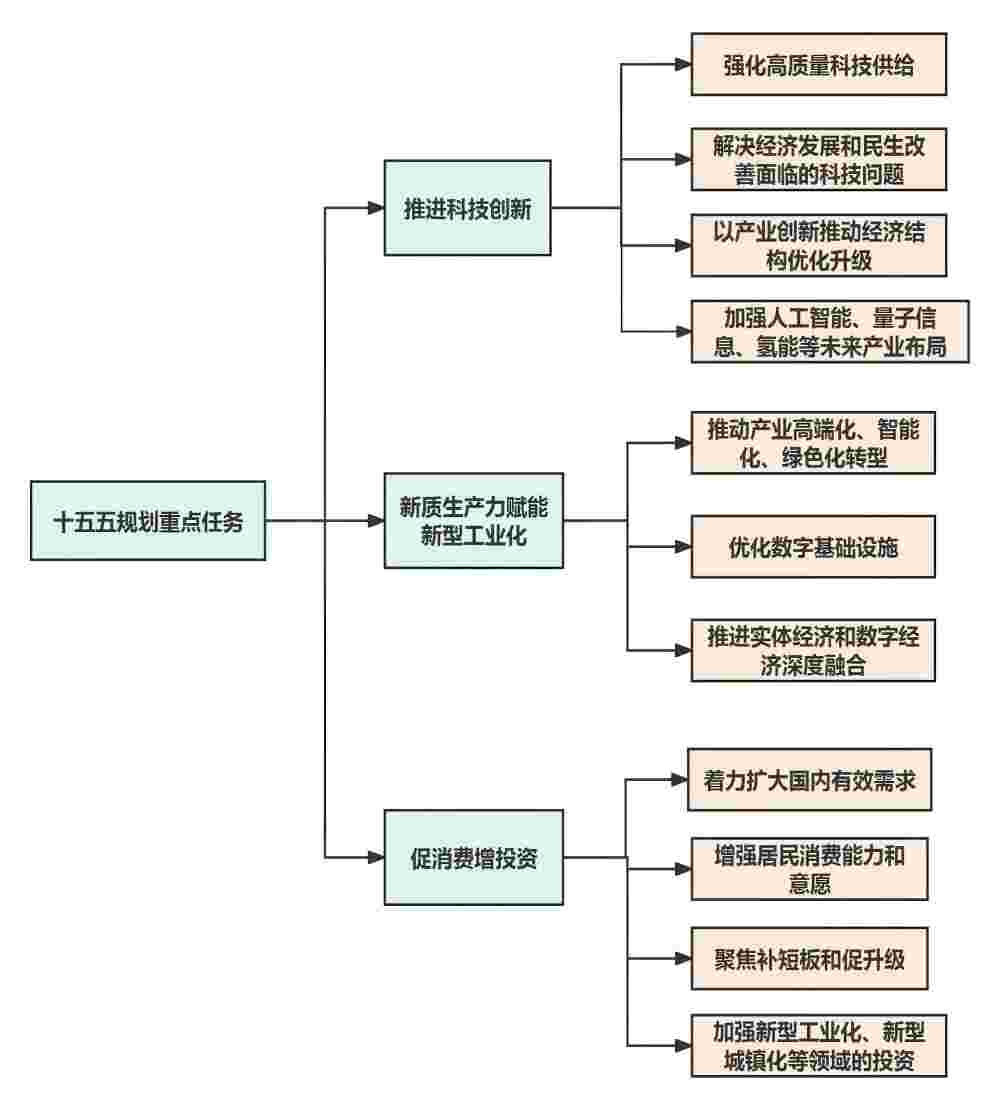

放眼“十五五”规划应以科技创新为引领、产业升级为主线、内需扩大为支撑、绿色转型为保障,系统布局高质量发展的关键路径,既是应对当前挑战的迫切需求,也是实现长期战略目标的必然选择。下面就十五五重点任务,进行分析。

十五五规划重点任务

强化高质量科技供给,驱动创新与产业升级

科技创新是推动经济发展与民生改善的核心动力。在“十五五”规划中,首要任务是强化高质量科技供给,通过解决当前经济和民生领域面临的科技瓶颈问题,为高质量发展奠定基础。具体而言,需重点布局人工智能、量子信息、氢能等未来产业,抢占全球科技竞争制高点。同时,推动产业向高端化、智能化、绿色化方向转型,例如利用人工智能技术优化传统制造业流程,提升生产效率与资源利用率;通过氢能技术开发清洁能源,助力实现“双碳”目标。此外,需加强基础研究与关键核心技术攻关,构建产学研深度融合的创新体系,形成“科技突破—产业应用—市场需求”的良性循环,确保科技创新成果真正惠及经济社会发展和人民生活水平提升。

优化经济结构,深化数字经济与实体经济融合

经济结构优化升级是“十五五”规划的另一核心任务。当前,需通过优化数字基础设施(如5G网络、数据中心、工业互联网)为实体经济赋能,推动制造业、服务业与数字技术深度融合。例如,利用大数据分析市场需求,实现精准生产;借助工业互联网平台促进产业链协同,降低运营成本。同时,需加快产业高端化进程,培育战略性新兴产业,如高端装备制造、生物医药等;推动智能化转型,通过智能制造和智慧服务提升产业附加值;强化绿色化发展,推广节能环保技术,构建循环经济体系。此外,需加强新型工业化与新型城镇化领域的投资,例如建设智慧城市、完善绿色交通网络,以投资驱动经济结构优化,形成“数字赋能+产业升级+绿色转型”的多维发展格局。

扩大内需与消费升级,夯实经济增长内生动力

扩大国内有效需求是稳定经济增长的关键。一方面,需通过提高居民收入水平、完善社会保障体系、优化消费环境等措施,增强居民消费能力与意愿。例如,加大农村地区消费基础设施建设,释放下沉市场潜力;鼓励绿色消费、智能家居等新业态,满足多样化需求。另一方面,需聚焦“补短板”与“促升级”,在新型城镇化、乡村振兴、公共服务等领域加大投资力度。例如,推进老旧小区改造、智慧农业项目,既改善民生又带动相关产业发展。此外,需通过政策引导资金流向高技术产业和民生领域,避免低效重复建设,形成“消费驱动+投资支撑”的双轮协同机制,为经济高质量发展注入持久动力。